音楽あれこれ

ピアノと電子ピアノの違い

よく『ピアノと電子ピアノの違いって何?』と質問されるので

少しお話ししたいと思います

最近の電子ピアノはとても性能が良くなって

より、生のピアノに音色やタッチなど近づいてきています

生のピアノの音をデジタル処理してピアノの音色に近づけているのですが

デジタル処理をするということは音に限らず映像でもなんでも自然界にある情報を

端折って近づけているそうです。

自然界に100情報があるとするならば70くらいにしている(数字は適当です)

技術が進んで100に近づいてきているけど100ではないということです

人間の脳は自分に必要ないものは『ないもの』として処理をするので

デジタル音を聴いて練習していると生のピアノで鳴っているデジタル音にはない

周波数の音が鳴っていても捉えられなくなります

長く伸ばした音の流れ、揺らぎ、音と音をつなぐわずかに変化する音、

自分に跳ね返ってくる楽器を伝わってくる音などなど

生の楽器ではこういうさまざまな音が鳴っていますが

電子楽器では100%再現できません

豊かな音で練習するとより豊かな感性が育ちます

その些細な違いを楽しむ力は音楽だけではなくあらゆるジャンルで

役に立つのではないかと思います

なかなかうまく言葉で伝えられませんが‥

そうそう、砂漠で暮らしている人々は砂が

クラデーションで見えているそうです

『あそこのちょっと色が濃くなっているところで』

なんて言って待ち合わせができるそうです

ちなみに日本人は砂漠の色はグラデーションで認識できませんが

緑色はとても細かく識別できるそうです

生活している環境に応じて脳は必要なものを選別しているので

私たちはあるものが見えてなかったり、聴こえてなかったりしているのですね

とても興味深いです

お一人お一人、音楽で何を学びたいのか、どんなことを体験したいのか

目的は様々だと思います

脳の特性、生の楽器と電子楽器の違いなど知った上で

お子さまやご自身にとってベストな環境で音楽を楽しんで

いただけたらいいなと思います

コードがなかなか覚えられない

大人の生徒さんからの質問です。

みなさん苦戦していますね。

根音から順に重ねた基本形は抑えられても転回するとピンとこなかったり、

メロディを入れるとわからなくなったり。

まずは転回形に慣れましょう。

CM7ならドミソシだけではなく、ミソシド ソシドミ シドミソもどのパターンを

みてもCM7とわかるようになるといいですね。

それから7thコードは3度と7度の音がすぐに浮かぶようになるといいと思います。

G7ならシとファ、GM7ならシと#ファです。コードの性格を決める重要な音です。

そしてコードは進行で覚えましょう。

まずは簡単な Ⅴ7→Ⅰ (例 Key=C G7→C)

この時も3度と7度をきちんと進行させる事です。

慣れてきたら少しずつコードを増やしてよくあるパターンを練習しましょう。

できたら全Keyで。

コツコツと日々の積み重ねが大切です。

時間はかかりますが必ずできるようになるので

チャレンジしてみてくださいね。

人前で弾くのはとても緊張するのですが‥

とくに大人の生徒さんから、発表会など人前で演奏した時、緊張して何を弾いたのか覚えていない…

いつも弾けていたところが弾けなかった…などの感想をいただきます。

はい。お気持ちよーくわかります。

残念ながらこうすれば絶対大丈夫という特効薬はないのですが、一つ言えることは

本番では練習したとおりのことがそのまま出てしまうのです。

となると、日頃の練習の仕方がとても大切になってきます。

ただ楽譜を最初から弾いて音ミスせずに弾けたかどうかだけで、できた、できなかったを判断してはいけませんよ。

曲の調、構成を把握すること。ハーモニーの美しさを感じながら弾くこと。

曲想についてどのように表現したいのか、それからプロの演奏家の演奏を聴いたりアレンジものを弾くときは

原曲を聴いてみたりなどなど…あらゆる角度から曲に取り組むといいと思います。

練習もゆっくりの練習、右手、左手、メロディと内声を分けての練習などやってみてください。

同じやり方ばかりやっていると脳が飽きてきますので曲の途中や最後から弾いてみるとか、

部屋を暗くしたり、家以外の楽器で弾いてみるとか環境を変えてみるのもいいかもですね。

本番でうまく弾けるようになるには本番を重ねるしかありません。発表会やイベント、街中のピアノなど

機会を作って何度も人前で弾いてみてくださいね。自然と慣れてくると思います。

最後に適度な緊張感はあったほうがいい演奏になりそうですよ。

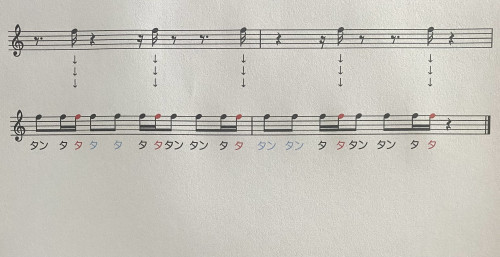

複雑なリズム

今回はリズムが複雑でしかもテンポが速い時どうやってリズムをとったらいいの?

という生徒さんからのご質問におこたえします。

下の楽譜の1段目は実際生徒さんがうまく取れなくて困っているリズムの一部です。

①まず楽譜2段目のようにリズムを置き換えてみましょう。

②タン・タタ‥…というようにリズムを言葉で言ってみます。

③リズムを言葉で言いながら赤色のところで音を弾きます。

それをまずゆっくりのテンポから始めてだんだんテンポアップしてください。

きっとうまくいきますよ!

昔、青島広志さんが口で言える速さまで指は動くと仰っていました。

口も指も動かす時は脳の同じところが動いているそうです。言えれば弾ける!です。